Paura del presente e sfiducia nella politica: così le teorie del complotto seducono soprattutto i più giovani

Gli under 35 si sentono poco rappresentati da una classe politica più vecchia di due o tre generazioni e ciò conduce alla frustrazione

Il “genocidio bianco”, la “sostituzione etnica”, le “scie chimiche”, il “finto allunaggio”, il “Nuovo Ordine Mondiale”: le teorie del complotto sono oggi più che mai parte integrante del dibattito pubblico, e riaffiorano ogni qualvolta si diffondono disinformazione e panico attorno ad eventi complessi. Insicurezza, desiderio di appartenenza a un gruppo e impotenza sono solo alcune delle spiegazioni che portano a credere nelle teorie della cospirazione. Ma chi sono coloro che credono a queste tesi cospirazioniste? Secondo una recente ricerca dell’Università di Ottawa, sarebbero i giovani a esserne più attratti.

Cos’è una teoria del complotto

Una teoria del complotto è, secondo la definizione del Cambridge Dictionary, la «convinzione che un evento o una situazione sia il risultato di un piano segreto attuato da persone potenti». La prima apparizione di questa formula risale al 1964 e venne utilizzata per indicare tutte quelle ipotesi che mettevano in dubbio le conclusioni della commissione Warren in merito all’omicidio del presidente degli Stati Uniti d’America John Fitzgerald Kennedy, ovvero il fatto che l’assassinio avvenne per mano di un solo uomo, Lee Harvey Oswald, motivato da odio personale.

Ad oggi le teorie cospirazioniste sono molteplici: si passa dal piano di sostituzione etnica della popolazione bianca attraverso l’immigrazione, alle cosiddette “scie chimiche”, ovvero la convinzione che i governi stiano segretamente cercando di intossicare la popolazione tramite presunte sostanze rilasciate dagli aerei in volo.

Le cause che spingono un individuo a credere nelle teorie del complotto sono state oggetto di diversi studi negli anni: secondo una ricerca dell’Università del Kent del 2017 intitolata “The Psychology of Conspiracy Theories”, esse soddisfano quel bisogno di sentirsi al sicuro di fronte a eventi difficilmente comprensibili proteggendo, al contempo, le proprie credenze preesistenti.

Le teorie cospirazioniste forniscono sicurezza laddove vi è incertezza e aiutano persone sole a entrare a far parte di un gruppo, creando un senso di appartenenza spesso manchevole.

Non è un caso se, infatti, molte di esse nascano in momenti di instabilità politica, economica e sociale come ad esempio gli attentati dell’11 settembre 2001 o la pandemia di Covid-19.

La diffusione delle teorie complottiste

Secondo i più recenti dati rilasciati da Yougov, gruppo internazionale di raccolta e analisi dati con sede in Inghilterra, nel 2023, il 20 per cento degli americani crede che il governo utilizzi i vaccini contro la Covid-19 per impiantare microchip nella popolazione, ed il 18 percento pensa che lo sbarco sulla Luna del 1969 sia una bufala.

Le statistiche rilasciate nello stesso anno da Ipsos, società multinazionale di ricerca di mercato con sede a Parigi, che dà invece uno sguardo più globale coinvolgendo undici Paesi tra cui l’Italia, mostrano come quasi metà della popolazione dichiari di non fidarsi delle spiegazioni degli scienziati e il 24 per cento creda che le élite del proprio Paese stiano attuando un progetto di sostituzione etnica.

Le teorie del complotto, lungi dall’essere la credenza di una piccola minoranza, sono oggi spesso al centro del dibattito pubblico, a tal punto da venir citate, se non a volte sostenute, da importanti figure politiche.

Donald Trump, ad esempio, definì «amanti del proprio Paese» i sostenitori di QAnon, uno dei più famosi complotti degli ultimi anni basato sulla convinzione, infondata, che il tycoon stia combattendo una guerra contro fantomatiche élite sataniche e pedofile delle alte sfere della politica, una fra tutte Hillary Clinton. Gli affiliati a questa teoria hanno più volte portato in azione le proprie idee, come nel caso dell’assalto a Capitol Hill del 2021, quando diversi estremisti di destra e sostenitori di Trump hanno assaltato il Campidoglio a seguito dei risultati delle elezioni presidenziali indossando magliette con la lettera Q stampata sopra, il simbolo della cospirazione.

Lo studio

Il 1° ottobre 2024 è stato pubblicato uno studio dell’Università di Ottawa dal titolo “On the relationship between age and conspiracy belief” (in italiano “Sulla relazione fra età e credenza nelle teorie del complotto”). L’obiettivo della ricerca era quello di capire in che misura l’età spiega le credenze complottistiche e quali meccanismi innescano questa relazione.

Lo studio è stato redatto tramite una metanalisi dei dati forniti da 191 articoli peer-reviewed pubblicati tra il 2014 e il 2024 che hanno coinvolto 374 mila persone e con l’ausilio dei risultati di un recente sondaggio posto dai due autori dell’analisi a più di 6mila persone fra Australia, Brasile, Canada, Germania, Stati Uniti e Sud Africa.

I risultati sono stati recentemente ripresi da uno degli autori, Jean-Nicolas Bordeleau, in un articolo su The Conversation a fine dello scorso luglio.

L’incrocio dei risultati ottenuti ha portato gli autori a concludere che sono proprio i più giovani, nello specifico gli under 35, a credere di più nelle teorie del complotto. I ricercatori hanno documentato come l’età sia un predittore nella credenza alle cospirazioni dieci volte più efficace di altri indicatori demografici presi in analisi come genere ed etnia.

Cosa spinge i giovani ad avvicinarsi al complottismo

Una prima risposta, secondo i ricercatori, proviene dall’alienazione politica: i giovani si sentono distanti da una classe politica che è spesso più vecchia di due o tre generazioni, e la mancata rappresentatività conduce alla frustrazione.

L’allontanamento dei più giovani dalla politica è un fenomeno ben noto anche in Italia: secondo le rilevazioni Istat, nel 2024 poco meno della metà dei neo-diplomati ha dichiarato di non parlare mai di politica, e solo l’1,9 per cento ha partecipato ad almeno un comizio, mentre gli under 35 disertano sempre più le urne (per Ipsos alle elezioni europee del 2024 l’astensionismo per “Gen Z” e “Millennial” ha raggiunto quota 53,1 per cento).

Sempre secondo lo studio dell’Università di Ottawa, è proprio l’abbandono degli strumenti dell’attivismo politico più tradizionali, tra cui il voto, a portare i giovani a scegliere modalità più partecipative come proteste, boicottaggi e petizioni online, modalità meno convenzionali di far sentire la propria voce che finiscono per creare una netta divisione in due schieramenti avversi, favorendo quindi una narrazione “noi contro loro” più vicina a quella delle teorie del complotto.

La massiccia presenza di giovani sui social media amplifica questa tendenza, essendo Internet uno dei luoghi in cui le tesi cospirazioniste e la disinformazione proliferano di più.

Carmen Celestini, esperta di teorie del complotto nel mondo cristiano all’Università di Waterloo, ha commentato la ricerca in un’intervista a Ici Radio-Canada Télé, spiegando come il sentimento di paura provocato dal costante flusso online di notizie su eventi drammatici porti l’individuo ad affidarsi alle teorie del complotto. Un ruolo centrale lo hanno gli influencer estremisti, che nei loro discorsi puntano il dito solo verso un nemico specifico, identificandolo come l’unico colpevole.

Esiste però anche una spiegazione psicologica per gli autori dello studio: individui che hanno una bassa autostima sono più propensi ad avvicinarsi al cospirazionismo perché, addossando la colpa a cause esterne non dipendenti dal singolo, colmano quella sensazione di impotenza provata di fronte ad eventi negativi. In Italia, secondo l’ultimo rapporto sulla situazione sociale del Paese realizzato dal Censis, più della metà degli under 35 si sente mentalmente fragile e dichiara di soffrire di ansia e depressione.

Daniel Stockemer, professore in Political studies che ha affiancato Bordeleau nella ricerca, ha spiegati sempre a Ici Radio-Canada Télé che in un mondo così polarizzato, dove la politica si allontana sempre più dai giovani, è inevitabile che Millennial e Gen Z si avvicinino alle teorie del complotto, e ciò porterà ad un «regresso democratico». «Se non abbiamo una popolazione giovane che difende i valori della democrazia, chi altro lo farà?», si domanda il ricercatore.

Cosa fare?

Per gli autori dello studio, limitarsi al debunking non è sufficiente. La cura per il cospirazionismo è rendere le democrazie più rappresentative.

«Lavorando attivamente per aumentare la presenza dei giovani nelle nostre istituzioni politiche» scrive Bordeleau su The Conversation «possiamo aiutarli a credere che il sistema possa funzionare per loro, riducendo l’attrattiva delle teorie che sostengono che sia irrimediabilmente corrotto».

Ciò deve essere necessariamente accompagnato dalla promozione di un’educazione ai media e all’alfabetizzazione digitale e da un aumento dell’investimento nel benessere psicologico degli under 35, concludono gli esperti.

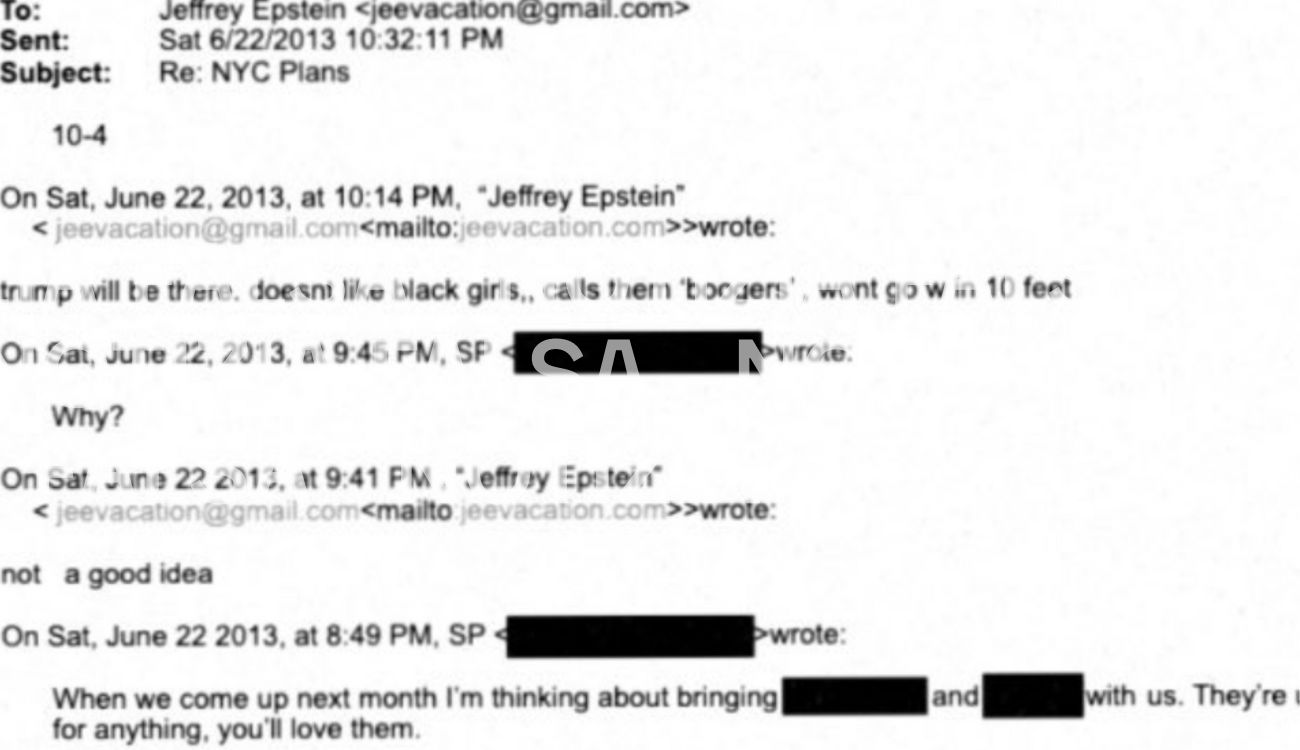

- No, negli Epstein files non c’è una mail in cui si legge che a Trump non piacciono le ragazze nereNo, negli Epstein files non c’è una mail in cui si legge che a Trump non piacciono le ragazze nere

- No, questo non è l’autista che in Veneto ha fatto scendere un bambino dal bus perché senza bigliettoNo, questo non è l’autista che in Veneto ha fatto scendere un bambino dal bus perché senza biglietto