Gli altri negoziati di pace che Trump sostiene di aver sbloccato

Sono quelli in corso tra Armenia e Azerbaigian per il controllo del Nagorno-Karabakh, ma la normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi è più lontana di quanto Trump abbia lasciato intendere

Lo scorso 8 agosto, a Washington, si è tenuto un incontro trilaterale tra il primo ministro armeno Nikol Pashinyan, il presidente azero Ilham Aliyev e il suo corrispettivo statunitense Donald Trump (nel ruolo di mediatore). Il vertice si è concluso con la firma di una dichiarazione congiunta tra Armenia e Azerbaigian in sette punti, integrata da diversi accordi bilaterali siglati dagli USA con i due Paesi del Caucaso del Sud in ambito energetico, commerciale e tecnologico.

Trump ha aperto la conferenza stampa dopo il summit dichiarando che «[Armenia e Azerbaigian] hanno combattuto per 35 anni e adesso sono amici, e lo saranno per un tempo ancora molto lungo». Aliyev e Pashinyan hanno poi entrambi auspicato che al presidente degli Stati Uniti venga assegnato il premio Nobel per la pace. Tale enfasi retorica ha spinto molte testate internazionali e italiane, tra le quali Rainews, Euronews, Il Sole 24 Ore, RSI e Il Post, a titolare sulla firma di un “accordo di pace” nelle ore successive. Più di recente, Trump si è anche vantato, esagerando di aver concluso sei guerre, tra le quali appunto il conflitto armeno-azero.

In realtà a Washington è stata firmata una dichiarazione in cui i due Paesi hanno espresso l’intenzione di proseguire i negoziati che dovrebbero portare alla firma e alla ratifica dell’accordo di pace. L’incontro dell’8 agosto ha anche portato alla parafatura di questo accordo, ovvero l’intesa tra le parti sul testo senza che il documento sia ancora vincolante, e ha permesso di avvicinarsi alla soluzione di una delle questioni che impediscono la firma del trattato, l’atto formale che lo rende ufficiale a livello internazionale.

Affinché si giunga alle fasi conclusive di un processo che mira a normalizzare i rapporti tra Armenia e Azerbaigian, come vedremo, saranno necessari diversi passaggi che richiederanno diverso tempo.

Il conflitto armeno-azero

Per oltre un trentennio Armenia e Azerbaigian hanno combattuto due guerre e innumerevoli conflitti minori legati al controllo della regione del Nagorno-Karabakh e causati da decisioni prese dalle autorità dell’Unione Sovietica, di cui i due Paesi facevano parte.

Questo perché, negli anni Venti del Novecento, Mosca assegnò il suddetto territorio alla Repubblica Socialista (RSS) Azera, nonostante avesse una popolazione a vasta maggioranza armena. La scelta lasciò insoddisfatti gli armeni del Nagorno-Karabakh che, come scrive Thomas de Wall in Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War (2003), nei decenni successivi si attivarono più volte per ottenere l’annessione alla RSS Armena. Ma fu alla fine degli anni Ottanta che la questione tornò prepotentemente sulla scena. La maggiore libertà di espressione e organizzazione, concesse ai cittadini sovietici nel periodo in cui Michail Gorbačëv era alla guida dell’Urss (1985-1991), diedero agli armeni nella regione contesa e in Armenia lo spazio di manovra necessario per organizzarsi, mobilitandosi in massa sotto lo slogan Miatsum (“unione” in armeno).

In una spirale di tensione e violenze crescenti, nel dicembre 1991, con la dissoluzione dell’Unione Sovietica, la popolazione armena del Nagorno-Karabakh si espresse in favore dell’indipendenza dall’Azerbaigian in un referendum boicottato dalla minoranza azera. Visto il rifiuto di Baku, la capitale dell’Azerbaigian, ad accettare la secessione, la guerra fu inevitabile.

Le forze armene ebbero la meglio: espulsero l’esercito azero dalla regione e occuparono parzialmente anche sette distretti azeri limitrofi al Nagorno-Karabakh, incluse le aree che si frapponevano tra l’Armenia e il territorio conteso. Il conflitto, iniziato nel 1992, si concluse nel 1994 con la firma di un accordo di cessate il fuoco a Biškek, in Kirghizistan.

La prima guerra del Nagorno-Karabakh fu una catastrofe, aggravata dalla precaria condizione economica dei belligeranti. Costò 30mila morti e costrinse centinaia di migliaia di persone ad abbandonare le proprie case: l’intera popolazione azera dell’Armenia e del Nagorno-Karabakh, inclusi i distretti limitrofi finiti sotto occupazione armena, fuggì in Azerbaigian che, nel frattempo, venne abbandonato dalla sua minoranza armena. Gli episodi di violenza furono innumerevoli e stragi come quelle di Sumgait (1988) e Xocalı (1992) sono vive nella memoria collettiva dei due Paesi.

Seguirono trent’anni di quello che veniva impropriamente definito come un “conflitto congelato”, termine usato in ambito giornalistico e accademico di cui gli eventi degli ultimi anni in Nagorno-Karabakh, e non solo, hanno definitivamente mostrato l’inadeguatezza. La situazione sulla linea di contatto tra forze armene e azere era tutt’altro che congelata: periodicamente si sparava e morivano soldati.

Il Nagorno-Karabakh (Artsakh in armeno) de iure era parte dell’Azerbaigian, ma de facto era uno stato indipendente sebbene non riconosciuto da nessun Paese membro dell’ONU, neanche dall’Armenia (che ne garantiva la difesa e il sostentamento economico) per non chiudere la strada negoziale. Tuttavia, il Gruppo di Minsk dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), il meccanismo internazionale creato nel 1992 per risolvere il conflitto, non riuscì mai a sbloccare la situazione.

Nel frattempo, in Armenia e Azerbaigian un’intera generazione cresceva nell’odio reciproco e si preparava a un nuovo conflitto. Se Erevan basava la propria sicurezza su una serie di alleanze con la Russia, Baku, grazie alle entrate derivanti dalle sue risorse energetiche, costruì un esercito dotato delle armi più moderne. E col passare degli anni la leadership azera si decise a risolvere la questione del Nagorno-Karabakh con la forza. Nell’aprile 2016, ci fu una prima escalation. Erano solo le prove generali.

Il 27 settembre 2020, l’Azerbaigian lanciò un’offensiva che proseguì fino al 9 novembre. Durante la guerra dei 44 giorni (o seconda guerra del Nagorno-Karabakh), l’esercito azero ebbe la meglio sulle forze armene. Riprese il controllo di diversi distretti e della città Şuşa (Šuši in armeno), un luogo di particolare importanza strategica e simbolica per entrambi i contendenti sulle alture che dominano la capitale della regione, Stepanakert (in azero Xankəndi).

Un giorno dopo la caduta della città, il 9 novembre 2020, le parti, con la mediazione russa, firmarono a Mosca un accordo di cessate il fuoco, sostanzialmente una resa armena. Per effetto del conflitto morirono più di 7mila persone da entrambe le parti, decine di migliaia di civili armeni rimasero sfollati e cambiarono gli equilibri di forza nella regione.

L’intesa lasciava diversi punti irrisolti, tutti nodi che sarebbero venuti al pettine nel corso dei tre anni successivi.La posizione di forza acquistata nel 2020 e gli sviluppi internazionali avrebbero spinto Baku su posizioni massimaliste.

La Russia diventava un attore fondamentale per garantire la sicurezza della popolazione del Nagorno-Karabakh dal momento che l’accordo prevedeva il dislocamento di una forza di peacekeeping russa nella parte di territorio della regione rimasta sotto il controllo armeno. Come detto, il Cremlino era già parallelamente impegnato nella difesa dell’Armenia. Emergeva anche la necessità di demarcare la nuova frontiera internazionale tra Armenia e Azerbaigian e i problemi non mancavano considerando che in epoca sovietica non esistevano confini chiari. Non a caso già nei primi mesi del 2021 ci furono una serie di schermaglie tra i due Paesi.

La mediazione di Mosca riuscì a calmare le acque nell’anno che seguì la guerra del 2020, ma l’invasione russa dell’Ucraina fece presto a far sentire la sua influenza sul Caucaso del Sud. Prendendo per vera l’ipotesi che Mosca avesse interessi reali a risolvere il conflitto armeno-azero, era ora impelagata in una guerra che ne minava le capacità di mediazione. Le sanzioni contro la Russia facevano (e fanno), infatti, dell’Azerbaigian un Paese fondamentale sia come transito per le esportazioni energetiche russe che come fonte di materie prime per gli stati europei. Tale dipendenza rende Baku particolarmente impermeabile alle influenze esterne.

Si spiegano così le tempistiche dell’offensiva azera del 2022. Tra il 12 e il 14 settembre, l’esercito azero attaccò il confine internazionale tra Armenia e Azerbaigian (non il Nagorno-Karabakh) occupando alcune zone strategiche in territorio armeno. Nell’escalation persero la vita centinaia di soldati e circa 7.600 civili armeni rimasero sfollati.

Nei mesi seguenti, l’Azerbaigian concentrò, invece, i suoi sforzi proprio sulla regione contesa. Dal dicembre 2022 al settembre 2023, bloccò il passaggio di mezzi e persone lungo il corridoio di Lachin (vitale per gli abitanti del Nagorno-Karabakh in quanto unico collegamento con l’Armenia). Col passare delle settimane le forniture alimentari e di medicinali andarono diminuendo e, per lunghi periodi, mancavano gas ed elettricità.

La situazione complicò le relazioni tra Russia e Armenia, fatto che può spiegare le dinamiche che portarono alla fine dell’indipendenza del Nagorno-Karabakh. Il governo armeno, insoddisfatto per l’inazione dei peacekeeper russi di fronte al blocco del corridoio di Lachin (in violazione dell’accordo di cessate il fuoco del 2020) e per il mancato intervento della Russia durante l’escalation del settembre 2022, iniziò a guardare altrove per rompere la sua dipendenza da Mosca. Nel dicembre 2022, in risposta a una richiesta delle autorità armene, l’Unione europea istituì una missione civile, la EUMA, per monitorare la situazione al confine con l’Azerbaigian (non in Nagorno-Karabakh). Erevan provò anche a risolvere le relazioni con la Turchia, alleata storica dell’Azerbaigian, che non intrattiene rapporti diplomatici con l’Armenia dal 1993.

Arriviamo quindi all’attacco azero del 19 settembre 2023. La resa del Nagorno-Karabakh il giorno successivo costrinse i circa 120mila armeni residenti nella regione alla fuga in Armenia, ultima tragedia in ordine di tempo di un conflitto che ha finito per svuotare il territorio conteso.

Just a river of cars… from Stepanakert to Hakari…

We drove two meters, waited two hours…

Be patient, those who haven’t arrived yet… pic.twitter.com/8e95LotNru

— Marut Vanyan (@marutvanian) September 26, 2023

Il cammino negoziale

Il 10 novembre 2020, dopo la firma del cessate il fuoco che mise fine alla seconda guerra del Nagorno-Karabakh, il presidente azero Aliyev era stato perentorio: «L’accordo non contiene neanche una singola parola sullo status del Karabakh. Gli abbiamo offerto autonomia e l’hanno rifiutata. Dov’è il vostro status? Non c’è nessuno status e non ci sarà mai più».

In effetti, la questione della regione è uscita dall’agenda dei negoziati di pace che Armenia e Azerbaigian hanno perseguito negli ultimi due anni. Il governo armeno, conscio della propria debolezza militare e della dimostrata inaffidabilità russa, si è mosso attivamente per il dialogo con l’Azerbaigian e con la Turchia a costo di dolorose concessioni.

Questa politica ha portato a dei risultati, come i progressi nella demarcazione del confine internazionale tra i due Paesi e la stesura dei 17 punti della bozza dell’accordo di pace portata a termine lo scorso marzo (il testo del documento è stato pubblicato l’11 agosto, ma, come detto, l’accordo non è ancora stato firmato). Al contempo, si registrano sviluppi preoccupanti. Su tutti, quelli legati ai collegamenti tra l’Azerbaigian e il Nachicevan, una exclave azera, separata dal resto del territorio del Paese dall’Armenia. La parte azera definisce questo collegamento come corridoio di Zangezur e lo ritiene strategicamente fondamentale a livello interno e per i trasporti da e per la Turchia (confinante con il Nachicevan).

Dalla fine della guerra del 2020, Baku ha fatto molta pressione per l’apertura del corridoio di Zangezur usando periodicamente una retorica violenta che ha fatto temere un possibile nuovo attacco azero. Secondo quanto scrive Nerses Kopalyan in un articolo sulla testata armena EVN Report, alla base dell’intervento diplomatico statunitense iniziato lo scorso marzo e culminato con la firma della dichiarazione di Washington l’8 agosto, ci sarebbero state proprio informazioni della preparazione di un’offensiva.

La strategia negoziale statunitense si è basata quindi sullo scioglimento di questo nodo, favorendo l’apertura del collegamento tra Azerbaigian e Nachicevan con la creazione di quella che viene definita con l’acronimo TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity). Secondo i punti 3 e 4 della dichiarazione congiunta dell’8 agosto, la sezione in Armenia del corridoio (circa 32 chilometri) verrà costruita da una joint venture armeno-statunitense che la riceverà in gestione per un periodo di 99 anni. Resta da chiarire come verranno effettuati i controlli di frontiera, visto che, da parte azera, si è sempre spinto affinché le merci passino attraverso il territorio armeno senza ispezioni. Tale condizione non è accettabile per Erevan in quanto lederebbe la sovranità del Paese.

Se su questo punto esistono ancora molti aspetti da chiarire, nonostante l’ottimismo trumpiano. Ci sono poi altre questioni da risolvere per arrivare alla firma del trattato di pace.

Il Gruppo di Minsk dell’OSCE dovrà essere dissolto con una procedura che le due parti hanno formalmente iniziato l’8 agosto. Simile destino toccherà alla missione europea EUMA che verrà presumibilmente chiusa in tempi relativamente brevi.

Rimangono, però, ancora due punti piuttosto complessi. In primo luogo, come ribadito da Aliyev in una recente intervista, l’Azerbaigian esige che la Costituzione armena venga emendata. Il motivo è che il preambolo del documento contiene un riferimento alla dichiarazione di indipendenza dell’Armenia del 23 agosto 1990 che, a sua volta, menziona una decisione congiunta del 1° dicembre 1989 del Soviet Supremo della RSS Armena e del Consiglio Nazionale dell’Artsakh sulla riunificazione tra il Nagorno-Karabakh e l’Armenia. Per Baku questo passaggio implica rivendicazioni armene sul territorio azero e dovrà essere eliminato.

In secondo luogo, rimane incerto come avverrà la demarcazione rimanente del confine tra Armenia e Azerbaigian. Visto che la bozza del trattato di pace (articolo I) definisce come frontiere internazionali le ex suddivisioni amministrative tra la RSS Armena e quella Azera dell’epoca sovietica sarà da chiarire lo status di una serie di piccole exclavi armene in Azerbaigian e azere in Armenia (a volte singoli villaggi) che i due Paesi hanno occupato vicendevolmente negli anni Novanta, nonché dei territori armeni conquistati dall’esercito di Baku nel settembre 2022.

Infine, completamente esclusa tanto dall’intesa di Washington quanto dalla bozza dell’accordo di pace è la questione dei profughi armeni del Nagorno-Karabakh e del loro diritto di rientro in patria. Si tratta di persone che nel giro di pochi giorni hanno perso tutto e con pochissime speranze di rivedere le proprie case. I documenti non menzionano nemmeno i prigionieri armeni detenuti in Azerbaigian, tra i quali 23 ufficiali di alto livello della defunta repubblica de facto.

L’incontro di Washington dell’8 agosto potrà senza dubbio essere ricordato come un passaggio storico verso la pace nel Caucaso del Sud. La normalizzazione tra Armenia e Azerbaigian dovrebbe poi essere il viatico per una riapertura delle relazioni tra Erevan e Ankara.

Ma ci vorrà del tempo, per esempio la Costituzione armena potrà essere emendata solo dopo un referendum, che potrà svolgersi in seguito alle elezioni parlamentari in programma per giugno 2026 (non prima del 2027).

Tutto questo pare non interessare a Trump, concentrato soprattutto nel mostrarsi come il rapido risolutore dei conflitti in tutto il mondo (e poco importa che la guerra del 2020 scoppiò durante la sua prima amministrazione), in contrapposizione al predecessore Joe Biden. Incontri di alto livello come quello di Washington l’8 agosto o quello in Alaska a Ferragosto si prestano meglio a livello propagandistico rispetto a discutere le minuzie necessarie per firmare un accordo di pace. Quanto poco i dettagli interessino al presidente, lo dimostrano le sue dichiarazioni successive, tra cui quelle della settimana scorsa, in cui ha fatto confusione sui nomi dei Paesi chiamandoli “Aber-baijian e Albania”.

Tuttavia l’offensiva diplomatica statunitense ha permesso di superare uno degli ostacoli negoziali e pare basarsi su elementi abbastanza solidi che, uniti alla apparente volontà di Armenia e Azerbaigian di normalizzare le proprie relazioni, fanno sperare che la pace non sia più così lontana.

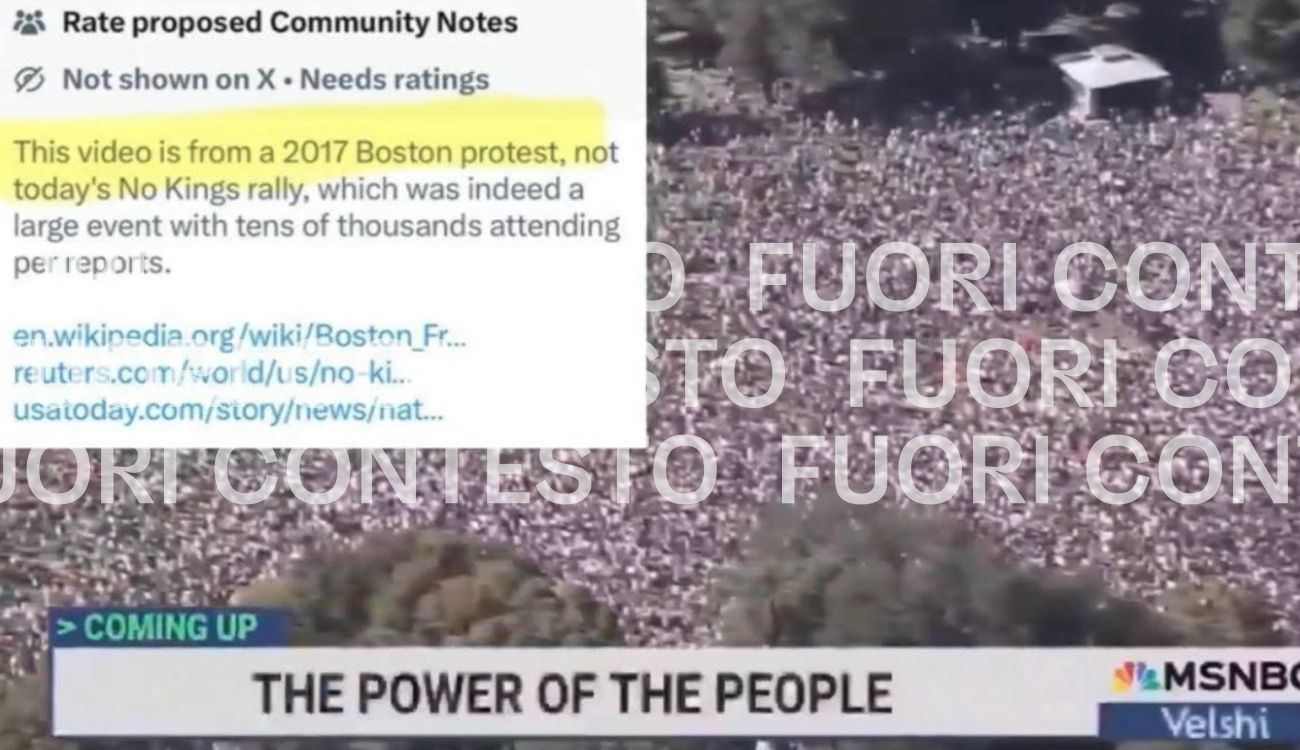

- No, MSNBC non ha trasmesso un vecchio video di una folla per mentire sull’affluenza a una protesta anti-TrumpNo, MSNBC non ha trasmesso un vecchio video di una folla per mentire sull’affluenza a una protesta anti-Trump

- Questa foto di Trump che slaccia i pantaloni a Bill Clinton è falsaQuesta foto di Trump che slaccia i pantaloni a Bill Clinton è falsa