Gli oceani sono ancora pieni di plastica e riciclare non basta più

Lo spazio mediatico dedicato alle “isole di plastica” è ridotto, così come quello per i progetti che tentano di fornire una risposta concreta al problema

Nel 1963, il Premio Nobel per la chimica venne vinto dal duo formato dal tedesco Karl Ziegler e Giulio Natta, l’unico esponente italiano ad aver conquistato questo particolare riconoscimento.

I loro progressi nel campo della tecnologia dei polimeri portarono alla scoperta di nuovi tipi di catalizzatori (da lì in poi, chiamati “catalizzatori di Ziegler-Natta”), molecole che permettono di svolgere in modo efficiente la reazione chimica di polimerizzazione alla base della sintesi su larga scala del polipropilene, una delle plastiche tuttora più usate. Dalle loro scoperte risalenti al biennio 1954-55 nacque un utilizzo sempre più massiccio della plastica in tutto il mondo: un materiale organico in grado di essere impiegato per qualsiasi tipo di imballaggio e in ogni ambito, sia esso domestico o professionale.

Otto decenni dopo, la plastica si è presa qualsiasi settore della contemporaneità e i dati sulla sua diffusione sono sempre più noti. Ad esempio, lo scorso 5 settembre è stato trattato su diversi media il Plastic Overshoot Day, il giorno del 2024 in cui la produzione mondiale di plastica ha superato la capacità di riciclo del pianeta. Questa data, che per quanto riguarda l’Italia è invece caduta il 22 ottobre, è un appuntamento annuale che serve per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’enorme quantità di plastica che non riusciamo fisiologicamente a riciclare.

Le dimensioni del problema

Allo stesso modo, si conoscono molto bene gli ordini di grandezza dei dati che riflettono quanto dipendiamo dalla plastica: stando ai dati condivisi dall’OCSE, nel 2019 – l’ultimo anno pre-Covid – l’umanità ha prodotto 460 milioni di tonnellate di plastica; a inizio secolo, nel 2000, avevamo raggiunto le 234 milioni di tonnellate. Specularmente sono raddoppiati anche i rifiuti di plastica, nonostante siano tutti riciclabili.

Quando parliamo di rifiuti di plastica, però, conoscenze, sensibilità e dati di dominio pubblico tendono a diradarsi, rendendo il discorso sul tema più incerto. Queste tonnellate sono davvero attorno noi? Per quanto tempo? E soprattutto, quanto poco se ne parla?

Ne parlano siti verticali e di divulgazione, mentre su testate e riviste più generaliste il tema è trattato in maniera confusa ed errata: c’è chi prova, ad esempio, a ridurre drasticamente la portata del problema prendendosela con un presunto «eco-catastrofismo».

La realtà, purtroppo, è ben diversa.

Uno dei principali punti d’approdo delle plastiche non riciclate sono gli oceani: nell’Oceano Pacifico, tra il 135º e il 155º meridiano Ovest e tra il 35º e il 42º parallelo Nord, si estende il Great Pacific Garbage Patch. Non è un’autentica isola, come spesso viene descritta dai media, quanto piuttosto una zuppa – come la definisce The Ocean Cleanup, la fondazione no profit più avanzata nella pulizia degli oceani – composta da plastiche e microplastiche, una sorta di letto galleggiante che misura dai 700.000 km² ai 10 milioni di km². Più della superficie dell’Australia, nella sua stima più grande. Per le sue dimensioni c’è chi arriva anche a definirla “l’Ottavo Continente” del mondo.

La forbice è così ampia perché i micro rifiuti che compongono l’intera area sono poco visibili, ma non per questo meno dannosi per l’ambiente marino: l’ha attraversato in barca anche l’esploratore Alex Bellini, mostrando di persona la presenza di un’area di rifiuti gigantesca. L’insieme di queste sostanze è decisamente tossico per l’ecosistema marino, soprattutto se pensiamo al tempo impiegato dalla plastica per degradarsi in mare: le classiche borse della spesa durano circa 20 anni, una bottiglia di plastica arriva, invece, fino a 450 anni.

Riciclare non basta

I tempi così dilatati sono il motivo per cui non bisogna vedere il riciclo della plastica come la panacea di tutti i mali: seppur utile e con benefici concreti, non per tutti i rifiuti di plastica è previsto il sistema di riciclaggio, e a livello mondiale stiamo riciclando meno del 10 per cento della plastica in circolazione. Eppure il tema del riciclo è diventato negli anni così popolare da spingere alcune multinazionali ad appropriarsene per motivi di marketing, una tecnica che viene comunemente definita “greenwashing”.

Appare dunque chiaro che l’approccio normativo è solo uno degli strumenti a nostra disposizione, se davvero vogliamo affrontare il problema alla radice. Ad esempio, la grande campagna adottata a livello europeo contro le cannucce di plastica – vietate dalla Direttiva (UE) 2019/904, nota come SUP (Single Use Plastics) – deve essere affiancata da una maggiore sensibilizzazione sul concetto del “monouso”, dal momento che anche le alternative in carta o bioplastica presentano un simile conto ambientale, se non gestite correttamente. Come scrive Greenpeace, bisogna andare oltre il riciclo come unica soluzione e agire a monte, attraverso una riduzione di produzione e consumo.

Al contrario, su alcune testate di portata nazionale si derubrica la portata dell’inquinamento plastico a bufale ideologizzate, difendendo il suo ruolo egemonico in moltissimi settori; Confindustria, in passato, ha parlato di “moda della demonizzazione della plastica”, e anche il presidente di Corepla – Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica – si è prestato, in un’intervista, a ridimensionare la portata del problema.

Purtroppo, il Great Pacific Garbage Patch non è frutto di un’ossessione collettiva e nemmeno un’eccezione a livello mondiale: oggi sono state già individuate almeno altre quattro aree di rifiuti plastici, nel Sud del Pacifico, nell’Oceano Indiano e due a Nord e Sud dell’Oceano Atlantico. Tutte e cinque le aree sono composte da rifiuti spesso invisibili all’occhio umano, microplastiche che misurano pochi millimetri e di cui soltanto il 15 per cento affiora in superficie. L’85 per cento rimane nelle profondità.

Gli approcci alternativi

Così come per queste isole galleggianti, si dedica poco spazio mediatico anche ai progetti che tentano di fornire una risposta concreta al problema.

L’esempio più virtuoso e ambizioso è quello rappresentato da The Ocean Cleanup: una fondazione no profit nata nel 2013 e orientata allo sviluppo di tecnologie per l’estrazione di materiali inquinanti dagli oceani. Nel solo 2024, l’organizzazione ha comunicato di aver rimosso 11,5 milioni di kg di rifiuti da fiumi e oceani in tutto il mondo, anche se il grosso volume di carburante per navi utilizzato ha esposto The Ocean Cleanup a diverse critiche.

Più di recente, un altro esempio nella sfida alle microplastiche nei mari è rappresentato da BioDesign Foundation: nell’ambito del The Custodians Earth Solution Symposium tenutosi il 3 aprile a Roma, l’organizzazione no profit con sede a San Gallo, in Svizzera, ha ribadito il valore della The Custodians Plastic Race 2025, la più grande operazione di clean up del territorio nazionale. Si terrà dal 6 al 12 ottobre 2025, insieme al supporto di Marina Militare Italiana, Guardia di Finanza, Guardia Costiera e Protezione Civile.

Anche – e soprattutto – da una maggiore sensibilizzazione di questi progetti passa la consapevolezza sulla spropositata quantità di plastiche e microplastiche dispersa nei mari di tutto il mondo e sul suo impatto in termini ambientali, invece che descriverla come alleato della società contemporanea. Pensare alle dimensioni delle isole di plastica, paragonandole a intere regioni o Paesi, è già un esercizio piuttosto formativo.

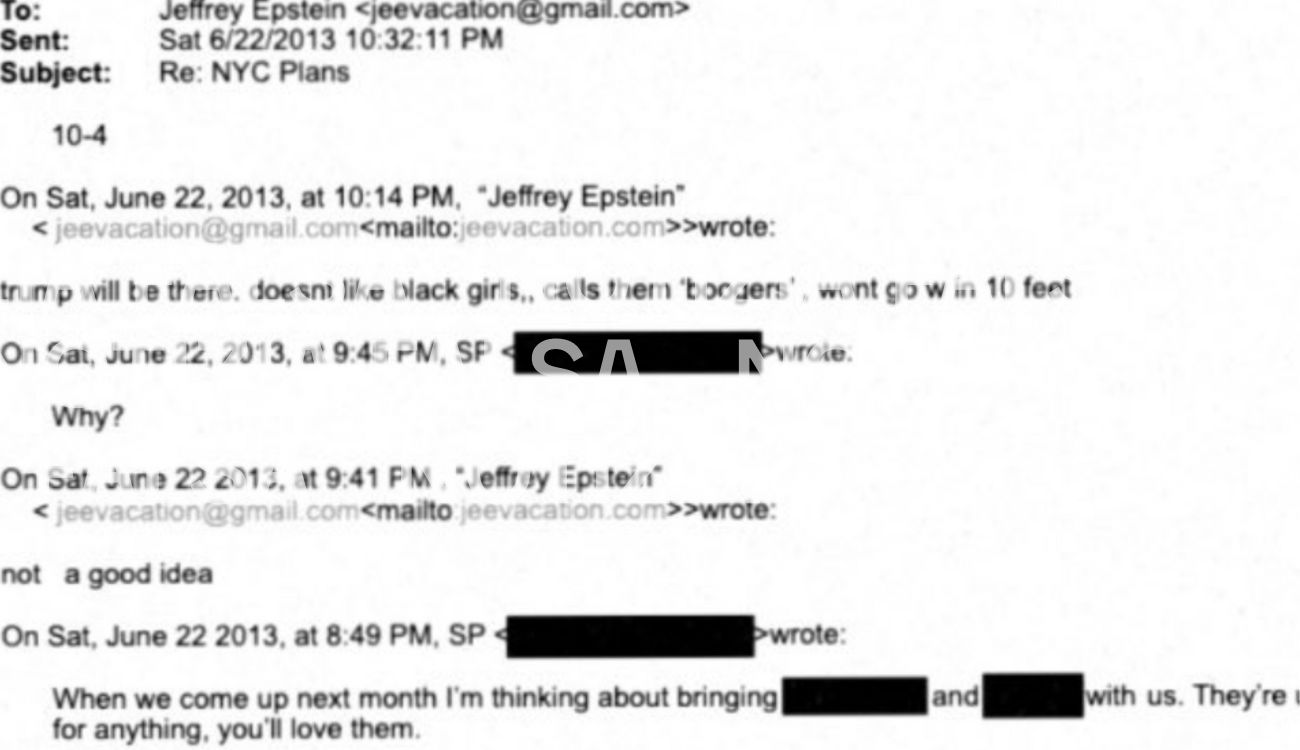

- No, negli Epstein files non c’è una mail in cui si legge che a Trump non piacciono le ragazze nereNo, negli Epstein files non c’è una mail in cui si legge che a Trump non piacciono le ragazze nere

- No, questo non è l’autista che in Veneto ha fatto scendere un bambino dal bus perché senza bigliettoNo, questo non è l’autista che in Veneto ha fatto scendere un bambino dal bus perché senza biglietto